26/02/2023

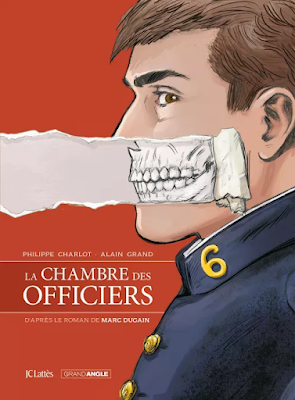

Philippe Charlot (sc.), Alain Grand (ill.), Tanja Wensch (coul.), La Chambre des officiers, co-éd. J.C.-Lattès - Bamboo, coll. « Grand Angle », 1er mars 2023, 72 p., 16, 90 €. ISBN : 978 281 899 3415

21/11/2022

Jean-Yves Le Naour (sc.) et Emmanuel Cassier (ill. et coul.), L' Affaire Markovic, 88 pages, coll. « Grand Angle », éditions Bamboo, 31 août 2022. ISBN : 978 2818 988 695

20/05/2022

Monique et Michel Pinçon-Charlot, Étienne Lécroart, Les Riches au tribunal. L’affaire Cahuzac et l’évasion fiscale,co-éd. Seuil-Delcourt, 5 sept. 2018, 128 p., 18,95 €. ISBN 978-2-413-00984-9

Présentation de l’éditeur. « En suivant le procès Cahuzac, les fameux « sociologues des riches » s’associent à Étienne Lécroart pour démonter les mécanismes de l’évasion fiscale, et montrer comment, chez les classes dirigeantes, la fraude se gère en famille.

« Les yeux dans les yeux », Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, avait assuré ne pas avoir de comptes en Suisse… Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues, sont spécialistes de la classe dominante. À la faveur du procès Cahuzac, ils décrivent comment la classe au pouvoir, sans distinction de couleur politique, se mobilise pour défendre l’un des leurs et le système organisé de la fraude fiscale ».

Les Riches au tribunal est le troisième album que « les » Charlot-Pinçon réalisent avec Étienne Lécroart, membre de l’Oubapo (ouvroir de bande dessinée potentielle, ce qui transparaît au travers de certains procédés graphiques et jeux de mots). Ces sociologues (retraités, paraît-il, depuis 2007, mais heureusement encore très actifs), spécialisés dans l’étude des élites, ont travaillé en 2013 avec une autre dessinatrice, Marion Montaigne (auteur de la série Tu mourras moins bête) à un réjouissant Riche : pourquoi pas toi ?, publié chez Dargaud. La bande dessinée raconte les turpitudes de Daniel Brocolis qui, venant de gagner une fortune, s’aperçoit qu’elle ne fait pas de lui un véritable « riche » ; il lui reste à intégrer les codes et les valeurs de l’élite à laquelle il prétend, mais aussi de s’en faire accepter.

Les Riches au tribunal poursuit avec humour dans la même veine1, en nous donnant à comprendre comment ce qu’on appelle « l’élite sociale » (entendre par là l’ensemble de ceux qui détiennent les différentes formes de pouvoir) contourne ce qui s’impose à tous, à commencer par la déclaration de ses revenus. Le cas de l’ancien ministre Cahuzac — vous vous rappelez ? Celui qui voulait pourfendre les ignominieux qui camouflent leur argent dans les paradis fiscaux — n’est qu’un prétexte à voir les dérives d’une oligarchie qui estime avoir toute légitimité pour protéger leurs intérêts en utilisant la loi (grâce à des conseillers fiscaux) ou de façon parfaitement illégale. Mais les auteurs ne se placent pas sur un terrain moral. Ces pratiques ont des conséquences sociales, qui découlent d’un comportement qui visent à placer ce groupe hors des normes habituelles : une marginalisation ou une ségrégation volontaire. Ce faisant, il échappe en toute conscience à la solidarité nationale — quatre-vingt milliards d’euros2, tout de même, ce qui correspond plus ou moins au déficit public3, lequel sert à justifier l’ « austérité » budgétaire —, ce qui contribue à maintenir et même renforcer les inégalités sociales.

Ces pratiques répréhensibles ne le sont en réalité pas tant que cela, même s’il existe désormais un parquet national financier — heureuse conséquence de l’affaire Cahuzac, mais qui est très mal pourvu : vingt-deux magistrats au départ, et quinze aujourd’hui. L’étude montre en réalité un jeu de connivence qui dépasse les clivages politiques, et montre les inégalités de traitement judiciaire en comparant le système des comparutions immédiates et la délinquance en col blanc. D’un côté, on a une défense assurée par des avocats commis d’office et peu expérimentés, ce qui se traduit par des peines d’emprisonnement sévères et applicables sans délai ; en quarante-huit heures, l’affaire est réglée. De l’autre, les choses prennent nettement plus de temps, avec des recours, une utilisation systématiques des procédures d’appel, des avocats réputés, ce qui donne finalement peu de peines d’emprisonnement, sinon avec sursis, et des aménagements qui évitent d’être derrière les barreaux. Seule la réputation est atteinte, et il semble bien que cela soit considéré comme un sanction largement suffisante : inutile donc d’aller plus loin.

Elles ne le sont pas moins au niveau institutionnel. En dépit des rodomontades de certain président de la République, la lutte contre les paradis fiscaux ne s’est soldée, si l’on peut dire, que par des mots et des mouvements de menton. Les auteurs montrent ce qu’il en est au niveau communautaire : les États membres se livrent à une concurrence dont la fraude fiscale est l’un des moyens. Le fait que le président de la Commission européenne, J.-C. Juncker, ait exercé les fonctions de Premier ministre, de ministre des finances au Luxembourg, mais aussi de président de l’Eurogroupe en matière fiscale, explique suffisamment l’absence de volonté d’en finir avec ces pratiques, malgré les révélations des LuxLeaks sur les accords fiscaux très avantageux consentis par l’administration luxembourgeoise à de grands groupes4 .

Sous une forme extrêmement agréable et très didactique (les Pinçon-Charlot en Dékonstructors), l’ouvrage présente néanmoins un contenu très dense et très riche. Il permettra à un large public de comprendre un peu mieux les pratiques d’une partie minoritaire de la population. Et s’il donne envie d’aller plus loin et de lire la littérature sociologique, ce sera encore mieux.

Notes

Cette tentative d’évasion les conduit d’abord en Suisse, où ils se livrent à une observation in vivo du petit monde doré des exilés fiscaux. De banques en trusts, ils expliquent au passage comment les milliards fugitifs s’abritent derrière un maquis touffu de montages financiers.

Mais si la grande évasion fiscale finit sa course sous les palmiers ou au pied de grands sommets enneigés, elle s’organise en réalité beaucoup plus près de chez nous. Où l’on découvre, de retour en France, les petits arrangements entre amis qui se trament sous la houlette de Bercy…

Au-delà des scandales qui font la une, voilà une enquête vivante et accessible permettant de comprendre les rouages de l’évasion fiscale et ses enjeux politiques. Une investigation éclairante dont l’objectif est de battre en brèche le pouvoir symbolique lié à l’opacité de la spéculation financière, à la cupidité et au cynisme des plus riches mobilisés pour accumuler toujours plus d’argent ».

2. À quoi on peut ajouter quatre-vingt dix-huit milliards de « niches fiscales » (voir annexes de l’ouvrage), qui ne sont donc pas faites pour les chiens.

3. Au niveau de l’Union européenne, on estime que la fraude fiscale équivaut à mille milliards d’euros, soit l’ensemble des dépenses de santé des pays membres.

4. Le procès a tout de même abouti à la condamnation de… deux salariés qui ont été à l’origine des révélations.

07/05/2022

Olivier Bertrand, Les Imprudents, Seuil, 7 mars 2019, 336 p., 19 €

Note de l’éditeur. « Le 3 mars 1944, les habitants d’un hameau perdu des gorges de l’Ardèche ont été fusillés à l’aube par des soldats SS, parce qu’ils avaient caché des maquisards. Dans ce village, il y avait quinze habitants, mais on y a retrouvé seize corps. Qui était ce seizième homme ? Personne n’avait jamais cherché à le savoir.

Ce livre débute comme une enquête, soixante-quinze ans après les faits, pour identifier l’inconnu. Sur place, les réticences à parler sont encore fortes. Mais peu à peu, les langues se délient, des habitants exhument des boîtes en fer contenant des photos, des carnets de notes, autant de souvenirs de famille qui permettent de mieux comprendre la lourde chape de silence qui s’était posée sur ces derniers mois de l’Occupation. Ces découvertes lancent l’auteur sur les routes, à la poursuite du maquis Bir-Hakeim, groupe atypique, nomade et intrépide qui, dans un périple héroïque et tragique, de Toulouse à la Lozère, fut cause de sombres tensions au sein de la Résistance intérieure et avec les populations civiles.

Une enquête originale, à la fois road-trip et récit historique sensible, sur un de ces « petits massacres » oubliés du printemps 1944.

Olivier Bertrand est journaliste et auteur de documentaires. Longtemps à Libération, il est l’un des cofondateurs du site d’information Les Jours, pour lequel il couvrait la Turquie, ce qui lui a valu d’y être incarcéré, puis interdit de territoire. Sa famille est originaire de l’Ardèche ».

Comme l’indique la présentation de l’éditeur, Olivier Bertrand est parti à la recherche d’un inconnu qui a été ajouté à la liste des quinze habitants du hameau des Crottes (comm. de Labastide-de-Virac, Ardèche), massacrés le 3 mars 1944 par des SS. On suit l’auteur dans sa réflexion, découvrant la façon dont travaille un journaliste, laquelle diffère sensiblement des méthodes de l’historien. Pour cela, Olivier Bertrand est parti des témoignages de personnes qu’il a pu rencontrer, qui ont pu être confrontées directement ou indirectement aux faits. Il ne néglige pas pour autant de s’informer auprès de descendants de protagonistes. En plus des paroles, il recueille ainsi quelques documents, ce qui l’amène à constituer un réseau d’indices qu’il cherche à confronter les uns aux autres pour découvrir l’identité de l’inconnu des Crottes.

Ce faisant, Olivier Bertrand reconstitue la formation du maquis Bir-Hakeim, affilié à l’Armée secrète et commandé par Jean Capel.

On en voit le développement et son parcours géographique, entre la

Haute-Garonne, l’Hérault, le Gard et l’Ardèche, etc. Il nous apprend

comment ses membres ont pu être recrutés, équipés, instruits. On voit

également les coups de main audacieux (en même temps que la nonchalance)

que le groupe a pu organiser, ce qui a pu lui valoir une renommée

certaine mais qui explique aussi les déplacements qu’il a dû effectuer.

On voit aussi le concours apporté par la population civile en même temps

que les réticences, sans exclure la gendarmerie locale. L’auteur ne

néglige pas les cas de délation, et leur répression par les groupes

résistants, d’autant qu’on les trouve aussi au sein de Bir-Hakeim. Cela

explique que le groupe ait pu être localisé avec précision, par les

forces de l’ordre françaises, la Milice et les services allemands. On

voit aussi comment les massacres de civils ont pu être commis par les

troupes d’occupation.

De fil en aiguille, Olivier Bertrand parvient à découvrir des objets ayant été retrouvés sur le corps du résistant tué, notamment un mouchoir avec les initiales « J.P. ». On lui confie une photo, avec un surnom : « grand-père ». Il apprend que l’inconnu est lié à Nice, à la Normandie, qu’il pouvait être juif. Surtout, il a accès aux archives de la famille de Roquemaurel : Christian de Roquemaurel (alias « RM ») et Marcel de Roquemaurel furent parmi ceux qui s’adjoignirent les premiers à Jean Capel pour fonder Bir-Hakeim.

À l’auteur ensuite de vérifier ces pistes, ce qui s’avère assez difficile. Le

fin mot de l’histoire lui sera donné par les archives, là où un

historien aurait commencé (à condition d’avoir des indices de base),

notamment par les dossiers conservés par le service historique de la

Défense. On s’étonne d’ailleurs qu’Olivier Bertrand ne se soit pas

tourné plus tôt vers les notices biographiques rassemblées dans le « Maitron des fusillés » (Dictionnaire biographique des fusillés, guillotinés, exécutés, massacrés. 1940-1944),

rédigées par André Balent, et surtout qu’il n’en ait pas fait un usage

plus important : une partie de ses interrogations auraient tout de suite

pu être résolues. André Balent y avait pourtant déjà publié des fiches

extrêmement bien renseignées sur les hommes et les lieux (la notice sur

Labastide a été publiée en novembre 2016) dont il est question dans

l’ouvrage, mais bien d’autres encore qui auraient pu permettre de rendre

la complexité du maquis Bir-Hakeim, tant dans son organisation que dans

ses actions. De cela, le livre n’a retenu qu’une partie, et notamment

les faits les plus spectaculaires (l’attaque du dépôt de la police à

Montpellier. Il est vrai que la quête de l’auteur concerne un

personnage ; mais le maquis auquel il appartint aurait mérité qu’on en

sache davantage. Rien ou presque n’est dit de la fin du groupe, après

les épisodes du mas de Serret et des Crottes, et surtout après les

combats de La Parade (Lozère) au cours desquels Jean Capel trouva la mort. À ce titre, le récent ouvrage de Joël Drogland, Des Maquis du Morvan au piège de la Gestapo. André Rondenay, agent de la France libre,

reste une référence dans sa capacité à restituer la complexité de

groupes de résistance au travers d’un personnage. À la défense d’Olivier

Bertrand, l’histoire du maquis Bir-Hakeim est d’une extraordinaire

complexité et qu’il reste encore beaucoup à découvrir sur ce qu’elle a

été. Raison de plus pour être prudent.

En dépit de quelques erreurs factuelles (le chef de la Milice curieusement nommé « Darland » au lieu de Darnand, p. 121, etc.) et faiblesses méthodologiques, on suit le cheminement de l’auteur vers la découverte de la vérité, au prix de fausses pistes et d’interprétations parfois rapides, ou de formules qui peuvent faire passer des hypothèses pour la réalité (dans la description des comportements, etc.). L’historien ne peut que tiquer. Le lecteur, en revanche, se laissera porter par le récit car l’ouvrage se lit très aisément, à la façon d’un roman policier, d’autant qu’il repose sur des faits historiques et fait écho à de nombreux massacres perpétrés sur l’ensemble du territoire, notamment en 1944. On sait gré à Olivier Bertrand d’avoir placé son travail dans une perspective plus générale. Si rien n’est dit des relations entre Londres et Bir-Hakeim (ce qui laisse supposer que le maquis agit en parfaite indépendance, y compris à l’égard des autres groupements), l’auteur relie son récit par exemple aux décisions allemandes, notamment ce qu’il appelle « l’ordonnance Sperrle-Herlass » publiée le 3 février 1944. Il s’agit en réalité d’un décret du commandant du commandant en chef à l’Ouest, signé par le général Sperrle, le 3 février, qui fut complété par une autre décision prise après le débarquement en Normandie, le 8 juin1 . Ce dernier décret visait spécifiquement le sud de la France, et incitait très explicitement à y exercer une répression d’une « dureté impitoyable ». L’effort de guerre se portait donc indistinctement contre les populations civiles aussi bien que contre la Résistance, avec les conséquences que l’on sait : des peines collectives pour lutter contre les bandes terroristes (auxquelles on dénie le caractère militaire) ; fusiller les résistants au moment de leur capture ; aucune sanction envers des soldats allemands, même en cas d’exactions contre des civils. La porte était donc ouverte aux atrocités qui, ainsi légitimées, n’ont pas manqué de se développer. Olivier Bertrand confirme les méthodes utilisées : encerclement des villages ou hameau suspectés ; exécutions sommaires ; pillages ; incendies. Le scénario qui s’est concentré sur le seul nom d’Oradour-sur-Glane, s’est donc répété maintes fois avant le drame du 10 juin 1944.

Note

02/05/2022

Sylvain Bourmeau (dir.) , AOC [Analyse Opinion Critique], cahier n° 1, « « Gilets jaunes » : hypothèses sur un mouvement », La Découverte, 2019, 216 p., 12 €. ISBN 978-2-348-04370-3

Pour ignorer ce principe de base, faute de culture historique, par manque d’intérêt ou tout simplement de temps1 , trop de journalistes développent une analyse trop superficielle sur les faits qu’ils rapportent. La « crise » dite des « gilets jaunes »

(avec ou sans les guillemets, avec ou sans majuscules initiales) en est

l’illustration la plus révélatrice du moment. Sa complexité mérite

mieux que les amalgames et raccourcis que les médias dominants n’ont

cessé de colporter, faute d’avoir les moyens de la saisir. Pour autant,

le phénomène n’est pas encore achevé que la recherche scientifique s’y

intéresse déjà, avec les infinies réserves que la faible distance

chronologique à l’objet étudié imposent en pareil cas, et parce qu’il

n’a fini de se transformer et de produire toutes ses conséquences. C’est

précisément le but que s’est assigné AOC, depuis un an, en soumettant

l’actualité à des chercheurs sans attendre : « il n’y a pas un temps

pour le journalisme et un temps pour la recherche », comme le rappelle

Sylvain Bourmeau (p. 9).

Ici, ce sont vingt-quatre scientifiques qui ont été sollicités pour délivrer leur analyse2 , qu’ils soient sociologues, philosophes, etc., et bien sûr historiens ou géographes. La richesse de leur production ne peut être restituée en quelques lignes : on ne peut qu’engager à lire les articles, d’autant qu’ils sont assez courts (six à huit pages, en général), mais très bien informés et très accessibles. On se contentera de donner quelques éléments très (trop) synthétiques qui viennent en contrepoint de ce que la presse a cru voir3 .

On oppose souvent

les espaces ruraux, supposés pauvres, aux espaces urbains, qui

concentrent population et richesses. Or, les deux -tiers des ménages les

plus pauvres vivent dans les aires urbaines. De plus, les nombreuses

interdépendances territoriales ont été révélées par le mouvement qui

s’est développé depuis novembre, grâce à la voiture rendue nécessaire

pour pouvoir accéder aux différents espaces. À

ce compte, on estime généralement que ce sont les habitants des

couronnes périurbains qui ont fourni les premiers contingents des

« gilets jaunes ». De fait, la périurbanisation4

a entraîné un allongement des distances entre résidence et lieux de

travail et de consommation, restés en ville, encouragée par des

municipalités soucieuses de développement (démographique et économique).

Or, ce schéma simpliste ignore le fait que les dynamiques qui sont à

l’origine des emplois est plus important dans les espaces périurbains

que les centres des villes. Au contraire, ces espaces sont perçus

négativement : on met en avant les contraintes5

(qui concernent notamment les transports), l’inadéquation avec les

impératifs environnementaux, sans parler de l’uniformisation des

paysages, rongés par des lotissements de pavillons individuels6 .

Cette perception conduit au sentiment d’espaces périurbains qui

seraient abandonnés, par rapport aux centres des villes, bien mieux

pourvus en transports en commun modernes (tramways…) et en services de

toute nature.

La relation

médiatique fait apparaître que le mouvement est porté par les couches

inférieures des classes moyennes et les classes populaires. Il s’agit

plus précisément de membres de professions intermédiaires, dont,

pourtant, le revenu et le pouvoir d’achat sont relativement stables,

sans atteindre une marge de confort suffisante pour les protéger en cas

de difficultés conjoncturelles. Mais cette sensibilité crée un sentiment

d’injustice au regard des efforts exigés par les politiques

néo-libérales, que ces catégories sociales supporteraient

essentiellement, et celui d’une érosion du pouvoir d’achat, révélé par

les hausses ponctuelles du prix des carburants (en oubliant les

baisses). Pour autant, les « gilets jaunes » tendent à se distinguer des

« assistés », bénéficiaires des aides sociales, tout en exigeant une

meilleure distribution des richesses. On retrouve ici l’un des effets du

discours libéral qui vise à un émiettement de la société en une somme

d’individus, responsables de leur destin et de leurs conditions

sociales : être pauvre serait ainsi le résultat d’une volonté

personnelle (ou plutôt un manque de volonté), voire même d’un désir de

vivre en parasite aux dépends des autres.

D’autres contributions s’attachent aux références historiques brandies par les « gilets jaunes », notamment la Révolution française (d’une façon indistincte)7 . Mais on lira avec autant d’intérêt les articles portant sur l’analyse politique du mouvement (abusivement assimilé à l’extrême droite ou à l’extrême gauche), sur la perception du pouvoir exécutif et des actions engagées, sur celle du pouvoir et des élites par les « gilets jaunes », etc. Une mention particulière doit cependant être accordée à la contribution de Bruno Latour, qui place ce mouvement dans une perspective dépassant le cadre national, à savoir celle de la nécessaire transition écologique8 . Il montre en effet que le mouvement est l’occasion d’éclairer en quoi consiste cette transition : pour produire quelle civilisation ? À ses yeux, il révèle l’incohérence entre d’une part l’état réel de la planète et, d’autre part, les modes de vie et l’idée de progrès qui persistent à être promus. Or, qui s’en remettre ? L’État est impuissant, pris dans les logiques de développement territorial qu’il a construites. Pour Bruno Latour, il faut s’inspirer de l’exemple de ceux qui ont déjà opté pour un mode de vie tout à fait alternatif, reposant sur une autre vision du territoire, qui dépasse complètement le maillage administratif actuel, réellement utilisé par les citoyens. Ce sont eux seuls qui sont en mesure d’évaluer leurs propres besoins, d’estimer sur quelles ressources ils peuvent compter, et de faire le tri entre leurs souhaits et ce qui est possible. S’il doit y avoir une consultation nationale, elle ne doit pas être une injonction étatique. Elle doit reposer au contraire sur des groupements (militants, associations, scientifiques, etc.), dont la légitimité ne peut être mise en doute, dont le travail de réflexion doit être soutenu. Le but est de dresser une « cartographie des controverses ».

On n’oubliera pas, enfin, la nouvelle d’Éric Chauvier (« Bikini rouge sur fond jaune », p. 195) qui retrace la trajectoire d’une fille sur une trentaine d’années, jusqu’à un rond-point, en décembre 2018.

Notes

2. Chacune de ces analyses est à chaque fois datée, ce qui prévient l’étonnement de ne pas voir tel ou tel fait, qui, s’étant produit ultérieurement, n’aura donc pas pu être pris en compte. On regrette cependant l’absence de sources qui permettraient d’aller plus loin. On se référera toutefois aux principaux travaux des auteurs que l’on jugera les plus intéressants.

3. Lire en particulier Yves Citton, « Abécédaire de quelques idées reçues sur les « gilets jaunes » » (p. 37 et suiv.).

4. Voir la contribution de Michel Lussault, « La condition périurbaine » (p.171 et suiv.).

5. On lira notamment la contribution du géographe Samuel Dupraz, « La France contrainte des « gilets jaunes » » (p. 75 et suiv.).

6. Michel Lussault rappelle la couverture du magazine Télérama avait consacré à « La France moche » en février 2010 (p. 178).

7. Guillaume Mazeau, « Les « gilets jaunes » et la Révolution française : quand le peuple reprend l’histoire » (p. 107).

8. Bruno Latour, « Du bon usage de la consultation nationale » (p. 189).

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot , Le Président des ultra-riches. Chronique du mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron, éd. La Découverte, coll. « Zones », 2019, 176 p., 14 €

Au-delà du mépris social évident dont témoignent les petites

phrases du président sur « ceux qui ne sont rien », les auteurs

documentent la réalité d’un projet politique profondément inégalitaire.

Loin d’avoir été un candidat hors système, Emmanuel Macron est un enfant

du sérail, adoubé par les puissants, financé par de généreux donateurs,

conseillé par des économistes libéraux. Depuis son arrivée au palais,

ce président mal élu a multiplié les cadeaux aux plus riches :

suppression de l’ISF, flat tax sur les revenus du capital, suppression de l’exit tax,

pérennisation du crédit d’impôt pour les entreprises… Autant de mesures

en faveur des privilégiés qui coûtent un « pognon de dingue » alors

même que les classes populaires paient la facture sur fond de

privatisation plus ou moins rampante des services publics et de

faux-semblant en matière de politique écologique.

Mettant en série les faits, arpentant les lieux du pouvoir,

brossant le portrait de l’entourage, ce livre fait la chronique

édifiante d’une guerre de classe menée depuis le cœur de ce qui

s’apparente de plus en plus à une monarchie présidentielle ».

Si le titre de l’ouvrage évoque à dessein l’une des précédentes publications des « Pinçon-Charlot »1 ,

l’attention du lecteur doit se concentrer sur le sous-titre. Car le

projet du livre y est défini très clairement. Le couple de sociologues

utilise les connaissances acquises au cours de leurs nombreuses enquêtes

au sein des élites pour analyser le parcours de l’actuel président de

la République, mais aussi les mesures prises en l’espace d’une année et

demie.

Les cent-soixante seize pages de cet ouvrage se lisent sans aucune difficulté, l’humour n’y étant pas pour rien. Les mieux informés ne trouveront pas de révélations inédites sur le personnage du président de la République, ce qui n’est d’ailleurs pas l’objectif des auteurs. En revanche, ils nous offrent une synthèse qui permet de mettre en relation tout ce que l’on sait sur lui, très précisément informée. Encore s’agit-il d’une analyse de type sociologique bâtie autour d’une problématique : en quoi E. Macron est-il représentatif de la classe sociale dont il est issu et dont il porte les intérêts ?

Si l’on se fie à ce que les auteurs disent en préambule, leur « Président des ultra-riches » est une réponse au défi lancé implicitement par E. Macron, dont les propos avaient été rapportés par Le Canard Enchaîné, à l’automne 2017. Il réfutait le fait qu’on puisse le qualifier de « président des riches », comme l’avait été N. Sarkozy : « personne ne peut me relier à cette image ». À défaut de cela, les sociologues devaient pouvoir démontrer facilement le mépris et la condescendance exprimés par le candidat puis par le président, en s’appuyant sur les premières mesures qui venaient appuyer les « macronades ». Ils rappellent toutefois les conditions de son élection : 24 % des votes exprimés, mais seulement 18,2 % des inscrits au premier tour, soit le plus mauvais résultat de toute la Cinquième République. Ce qui inciterait à la modestie laisse au contraire place à l’arrogance, au nom de la légitimité sortie des urnes. Ils rappellent également les conditions de la campagne électorale, et la construction d’un candidat « hors système », alors que son parcours démontre à l’envi qu’il se place parfaitement dans le système. On se dit alors que, finalement, avec une base populaire aussi restreinte, les mesures prises par le nouveau président sont en parfait accord avec ceux qui le soutiennent réellement. C’est justement la conclusion à laquelle parvient les Pinçon-Charlot, « en croisant le contenu de sa politique sociale et économique avec sa trajectoire sociobiographique et le maillage oligarchique de son pouvoir » (p. 155).

Quand la rédaction du livre s’est achevé, le mouvement des « gilets jaunes » avait commencé. La reprise de deux récits publiés dans L’Humanité (26 nov. et 11 déc. 2018) s’imposait pour confirmer le bien-fondé du propos du livre. En effet, l’un des thèmes exprimés par les manifestants concernait sinon la personne du président de la République, au moins le mépris de classe qu’il n’avait cessé d’exprimer.

Notes

Joël Drogland , Des Maquis du Morvan au piège de la Gestapo. André Rondenay, agent de la France libre, éd. Vendémiaire, coll. « Résistances », 21 mars 2019, 300 p., 23 €. ISBN : 978-2-36358-324-6

Les missions de celui qui va devenir le représentant de la France libre auprès de la Résistance intérieure pour l’ensemble de la zone Nord sont de la plus haute importance : direction du plan Tortue visant à retarder d’au moins huit heures l’arrivée des Panzers sur les lieux du futur débarquement, destructions d’industries vitales pour l’armée allemande, sabotages de chemins de fer…

Mais sa mission la plus difficile sera d’unir les maquis du Morvan, divisés en organisations aux orientations politiques parfois diamétralement opposées, pour en faire un des plus puissants bastions de la Résistance française. Dans cette entreprise à haut risque, il devra faire face aux pires calomnies venant de son propre camp, jusqu’à ce que, trahi et arrêté, il soit exécuté par les agents de la Gestapo, de l’Abwehr et de la Milice qui l’avaient traqué sans relâche, à quelques jours de la libération de Paris.

En suivant le parcours d’un héros de la guerre de l’ombre, Joël Drogland nous emmène au plus près de la vie des combattants clandestins, retraçant leurs victoires, mais aussi leurs défaites et leurs luttes fratricides ».

Saluons pour commencer la qualité d’écriture et de synthèse de l’ouvrage que vient de faire publier Joël Drogland, après bien des vicissitudes. L’objet qu’il a choisi est particulièrement complexe : on s’y perdrait facilement entre les organisations de résistance locales, celles de la France libre, celles des Alliés, et enfin l’appareil répressif allemand et vichyssois. Le livre comporte d’ailleurs de précieuses listes des pseudonymes et des sigles, mais aussi des points particuliers sur différents éléments : la plan Tortue, les missions Jedburgh, etc. De quoi aider le lecteur. De plus, Joël Drogland montre une aisance assez peu commune pour restituer cette période, ce qui permet de lire son livre comme un roman : cela prouve tout simplement sa maîtrise du sujet, qui lui est devenu familier. On est d’ailleurs époustouflé par la masse d’archives qu’il a fallu dépouiller, qui laisse deviner l’épaisseur du temps que ce travail (et d’autres, d’ailleurs) a nécessité. Car Joël Drogland n’est pas un néophyte en la matière. Il est l’un des membres actifs de l’association pour la recherche sur l’Occupation et la Résistance dans l’Yonne (ARORY), auteur de nombreuses publications, l’un des rédacteurs du Dictionnaire des fusillés et exécutés, etc. Il fallait bien cela pour restituer les derniers mois d’existence d’André Rondenay.

La quatrième de couverture, qu’on a lu plus haut, donne une petite idée du parcours de cet envoyé de la France libre, un ancien polytechnicien particulièrement dynamique (comparse de Maurice Bourgès-Maunoury), évadé, qui a finalement réussi à atteindre Londres après bien des difficultés. Après une formation intensive assurée par les SOE britanniques (Special Operations Executive), il est déposé dans l’Indre à la mi-septembre 1943. La mission que lui confie le BCRA (Bureau central de renseignements et d’action) est de mettre en place le plan Tortue, qui « vise à ralentir le mouvement des divisions blindées ennemies par la route » (p. 216), dans le cadre de la préparation de la libération du territoire. André Rondenay « fut par la suite nommé délégué militaire (DMR) de la région P (la région parisienne au sens très large puisqu’elle inclut une dizaine de départements), puis délégué militaire pour la zone Nord de la France (DMZ). En septembre 1943, il reçut en outre la mission d’organiser d’importants sabotages industriels dans la région parisienne ». On voit par là quelle confiance Londres accorde à son agent, qu’elle reconnaît d’ailleurs pour l’un des meilleurs. Le renforcement de la répression à Paris incite le BCRA à éloigner Rondenay de la capitale, et à trouver refuge dans « une région genre maquis » : ce sera le Morvan, pour différentes raisons, où il arrive au moment du débarquement. Là, il va chercher à unifier les différents groupes du secteur, dans un massif assez peu peuplé qui abrite des maquis nombreux et particulièrement actifs.

Cependant, deux éléments vont contribuer à précipiter la fin de « Jarry » (pseudonyme d’André Rondenay dans le Morvan). Il s’agit en premier lieu des dissensions internes, dues à l’organisation de la Résistance à Londres mais aussi aux inimitiés que la personnalité de Jarry va susciter. Le dénigrement atteint à l’ignominie, un cadre militaire l’estimant « tout juste bon à commander une batterie » (p. 121), un autre le considérant comme un traître qui « mérite tout simplement une balle dans la nuque ». Ces entreprises resteront dans certains esprits, même longtemps après la mort d’André Rondenay , qui persisteront à le considérer encore comme un agent double.

Un homme trouble

va savoir tirer profit de ces conflits, dont les entreprises expliquent

comment elles ont pu semer le doute : Henri Dupré. Ancien agent

franquiste infiltré dans les brigades internationales, il passe au

service de l’Abwehr très tôt, dûment stipendié pour son action.

Intelligent, il réussit à s’immiscer dans des réseaux qu’il contribue

puissamment à détruire, parvenant même à devenir l’un des responsables

des maquis de l’Aube et de l’Yonne. Son but est d’abattre Jarry.

Plusieurs guets-apens échouent, même si des chefs résistants sont

capturés. André Rondenay est finalement arrêté à la station de métro de

La Muette, le 27 juillet 1944. Il confie ultérieurement à d’autres

résistants que les Allemands disposaient de renseignements très précis

sur ses activités : Henri Dupré avait bien travaillé. Torturé à

plusieurs reprises, André Rondenay est enfermé à Fresnes avec certains

de ses compagnons. Un convoi de déportation est formé en toute hâte :

les Alliés se rapprochent de Paris. Le 15 août, il part de la gare

de Pantin, mais sans André Rondenay et quatre autres résistants.

Embarqués par un groupe d’Allemands et de miliciens, ils sont emmenés

dans la forêt de Montmorency, et abattus. Au passage, l’auteur nous

permet de comprendre l’efficacité du système de répression allemand,

s’appuyant sur la duplicité d’indicateurs infiltrés tels que Dupré, mais

aussi sur les forces de l’ordre françaises, des résistants retournés,

etc. C’est un aspect dont l’importance n’est pas toujours très bien

rendue, mais qui explique le démantèlement de nombreuses organisations,

notamment au début de l’année 1944. Faute de ces solides éléments

aguerris, on peut préjuger qu’auraient pu être évitées les conséquences

désastreuses d’erreurs commises par des inexpérimentés, lors des combats

pour la libération.

Cependant,

l’ouvrage de Joël Drogland ne s’arrête pas là. Il indique non seulement

comment Henri Dupré a tenté d’effacer les traces de ses forfaits après

la libération, comment il fut finalement démasqué et jugé au terme d’une

longue procédure, rendue difficile par le prestige et le soutien de

cadres résistants dont il bénéficie alors de façon éhontée.

Guillaume Goutte, Vive la syndicale ! Pour un front unique des exploités, éd. Nada, coll. « Manières d'agir », 2018, 88 p., 8 €. ISBN : 9791092457285

Présentation de l’éditeur. « Dans ce court essai, Guillaume Goutte, correcteur de presse, militant à la CGT et aux Comités syndicalistes révolutionnaires (CSR), réaffirme la pertinence du syndicalisme révolutionnaire face aux enjeux que pose, au XXIe siècle, la lutte contre le capitalisme et l’État. Comme il le démontre, sa pratique du front unique et son exigence d’unité, d’autonomie et d’indépendance syndicales l’imposent, encore et toujours, comme la stratégie révolutionnaire la plus opérante ».

Comme cela est annoncé sur leur site, « les éditions Nada publient des essais ou des récits ayant trait à la critique et à l’histoire sociales, à la littérature et aux arts. La question sociale, l’émancipation, les marginalités, les contre-cultures sont autant de thématiques qui sous-tendent sa ligne éditoriale ». On a donc tous les ingrédients de l’éducation populaire, sous un angle critique.

Dans ce petit ouvrage mais très dense, Guillaume Goutte montre en quoi le syndicalisme révolutionnaire garde toute son actualité aujourd’hui, et qu’il ne reste pas cantonné aux années précédant la première guerre mondiale, époque de sa pleine expression. Il cherche à démontrer en quoi ses mots d’ordre d’unité d’action peuvent être un moyen de faire progresser les droits sociaux. Il se base pour cela sur les échecs face à la loi « travail » adoptée en 20161 . La loi « El Khomri » avait pourtant été l’occasion d’une intersyndicale assez large — à l’exception de la CFDT —, rejointe par des éléments étudiants.

Guillaume Goutte dénonce plusieurs faits qui ont compromis la réussite du mouvement. En premier lieu, il s’agit de l’action violente de certains manifestants qui ont développé leurs actions sans concertation avec la base (ce que Pierre Monatte dénonçait déjà en 1913). Il attribue aussi cet échec à la régression de la sociabilité ouvrier, à l’absence d’espaces stables « de rencontres, d’entraide et de partage » (p. 14), comme pouvaient l’être les bourses du travail. Nuit debout a pu être l’un de ces lieux, éphémères, mais le cadre des discussions a rapidement dépassé celui de la lutte contre la loi « El Khomri ». Guillaume Goutte évoque aussi les appels à la grève générale, voire à l’insurrection révolutionnaire, qui tiennent davantage de l’incantation (p. 17) qu’autre chose, du fait de l’absence d’organisation du mouvement s’il venait jamais à l’emporter. Plus grave, selon lui, est la tendance des plus radicalisés (ce qu’il appelle l’ « ultra-gauche ») à dénoncer les organisations syndicales, ce qui revient à en affaiblir l’action par le discrédit. Or, s’il parle d’incantations, Guillaume Goutte ne renonce par ces formes d’action, mais veut dénoncer la mise en avant d’une idéologie souvent déconnectée du contexte réel.

Examinant les

faiblesses des organisations syndicales — et notamment de la CGT dont il

fait partie —, l’auteur explique ce qu’il apprécie. S’agissant par

exemple de la grève générale, il rappelle la grande autonomie dont

jouissent chacun des syndicats confédérés, et le fait que les impulsions

en proviennent : un mouvement lancé du haut de l’organisation n’aurait

aucun sens, et n’est même pas pensable. En revanche, beaucoup plus

sérieuse est l’impuissance actuelle des syndicats à établir un réel

rapport de force durable. Ils hésitent à se lancer dans une grève, ce

qui implique des sacrifices pour ceux qui la suivent, sachant qu’elle ne

doit se produire que dans la perspective d’une victoire, une défaite

ayant des conséquences désastreuses ne serait-ce que pour remobiliser à

terme. On le voit avec les grèves à répétition, dont on ne comprend plus

le sens. Pourtant, la France est un pays où le taux de syndicalisation

est encore relativement élevé, et où l’opinion publique n’est pas a priori hostile aux buts recherchés, à savoir des progrès sociaux2 .

Le phénomène de la « grève par procuration » est cependant vu par lui

comme un autre élément explicatif aux échecs sociaux depuis 1995 ;

« avec une syndicalisation plus importante, plus forte et plus large au

sein du monde du travail, organisée par industrie3

(en syndicats locaux et en fédérations) et non par entreprise, les

mouvements sociaux pourraient rompre avec cette habitude « (p. 27). Or,

cela gêne la grève, qui ne parvient à mettre en œuvre la paralysie

destinée à atteindre ses objectifs. Enfin, en hésitant à appeler à la

grève, les syndicats finissent par en affaiblir la portée symbolique, à

savoir la constitution d’une force capable d’obtenir gain de cause, et

surtout un moment de prise de conscience que cette force peut être

constituée, autrement un moment d’acquisition d’une culture syndicale

(p. 71). Enfin, l’auteur voit une autre explication aux échecs dans

l’absence d’un élargissement des luttes restreintes à un ou quelques

secteurs d’activité : la dimension interprofessionnelle a gravement

manqué (p. 69 et suiv.).

Guillaume Goutte s’emploie ensuite à expliquer en quoi consiste le syndicalisme révolutionnaire, incarné aujourd’hui par les CSR (comités syndicalistes révolutionnaires), qui existent au sein de la CGT mais qui ont vocation à être présents dans les autres formations syndicales. Il se distingue de l’anarcho-syndicalisme (dont il est cependant très proche) dans son « rapport aux courants révolutionnaires et, de là, au projet de société » (p. 32). Si celui-là « se pose ouvertement en projet anarchiste de transformation sociale — le communisme libertaire » (p. 32), le « syndicalisme révolutionnaire , lui, préfère l’unité du mouvement ouvrier en œuvrant à rassembler [au sein d’une même confédération] tous les travailleurs soucieux de leurs intérêts de classe et d’indépendance syndicale, qu’ils soient réformistes, partisans d’une émancipation qui se construit pas à pas dans les cadres parlementaires, ou révolutionnaires, convaincus d’une rupture violente, par la grève générale et l’expropriation directe des capitalistes (p. 33), comme l’indique très clairement l’article 2 de la charte d’Amiens, en 1906. Guillaume Goutte reproche précisément à l’anarcho-syndicalisme le fait d’utiliser l’action syndicale pour faire triompher une idéologie, ce qui revient à « sacrifier les capacités politique des travailleurs sur l’autel d’un subordination idéologique […] appelée à se substituer à [leur] réflexion dans la construction de leur émancipation ». Voilà qui explique le farouche attachement du syndicalisme révolutionnaire au vieux principe d’une autonomie du syndicalisme à l’égard du politique. Pour autant, il ne s’agit pas de rejeter « la dimension politique du syndicalisme [mais bien d’affirmer qu’il] peut et doit élaborer lui-même son projet politique » (p. 39), ce qui permet de renforcer « la confiance que le prolétariat a en ses propres capacités politiques, c’est-à-dire à […] à penser son émancipation » (p. 42).

Pour autant, Guillaume Goutte estime que les campagnes électorales doivent être utilisées pour porter les revendications sociales (p. 59 et suiv.), sans que les organisations interfèrent en quoi que ce soit dans le jeu politique, en préconisant telle ou telle attitude.

2. Le poids et la responsabilité des médias dominants sont ici écrasants.

3. L’auteur y voit d’autres avantages, notamment le fait de bénéficier du soutien de l’ensemble d’une « industrie » (p. 46), mais aussi de rassembler toutes les catégories de salariés, au-delà des statuts (p. 47), y compris ceux qui sont exclus du travail (p. 48). Ainsi est rompu le sentiment d’isolement, surtout si l’on ajoute une dimension interprofessionnelle par le biais d’unions géographiques de syndicats (p. 52).

Eric Beynel, Gérard Gourguechon, Annick Coupé, Découvrir Solidaires. L’Union syndicale. [C’est quoi un syndicat ?], éd. de l'Atelier, 24 janvier 2019, 96 p., 7 €. ISBN : 9782708245877

Présentation de l’éditeur. « À quoi vous servez ? », « Vous faites de la politique ? », « Qui décide chez vous ? », « Pourquoi soutenir les sans-papiers ? »…

Alors que Solidaires vient de fêter ses vingt ans, ce petit ouvrage présente la spécificité de cette union syndicale. En douze questions impertinentes, sont abordés son fonctionnement et son positionnement face au système économique, son histoire et son identité, ses modalités d’actions et ses pratiques, son engagement sur les débats de société.

Un support pédagogique utile au grand public comme aux militant-e-s désireux de faire connaître cette organisation et d’écarter quelques idées reçues sur le syndicalisme en général ! ».

Voici un opuscule dont on souhaite vivement qu’il soit à l’origine d’une collection. C’est d’ailleurs ce à quoi on ne manque pas de penser quand on lit le haut de la couverture : « [C’est quoi un syndicat ?] ». À parcourir le catalogue des éditions de l’Atelier, il semble que ce ne soit malheureusement pas le cas.

On pourra probablement voir dans ce petit livre une sorte d’ouvrage de propagande, ne serait-ce qu’en raison de ses auteurs qui ont été ou sont encore des responsables de Solidaires. On écartera d’emblée ce mauvais procès : il suffira de prendre le recul nécessaire pour en retirer tout l’intérêt qu’il mérite ; la bibliographie (p. 94) y aidera.

Le propos est résolument didactique : il vise à apporter des réponses à des questions que le grand public pourrait se poser. En un moment où la confiance en un organe collectif de lutte pour le progrès social s’affaisse, il donne en réalité une réponse à la question qu’on vient d’évoquer : à quoi peut bien servir le syndicalisme aujourd’hui ? Les auteurs ont d’ailleurs construit leur progression dans ce sens, en partant d’une douzaine d’interrogations tout à fait légitimes :

- Pourquoi y a-t-il autant de syndicats ?

- À quoi vous servez ?

- Vous n’avez rien trouvé de mieux que la grève ?

- Donc, vous faites de la politique ?

- Pourquoi se mêler de tout ?

- Qui décide, chez vous ?

- Pourquoi soutenir les sans-papiers ?

- L’égalité hommes/femmes, c’est réglé, non ?

- Le travail salarié, c’est dépassé ?

- L’écologie, c’est pour faire joli ?

- Le bien-être au travail, en quoi ça vous regarde ?

- L’international, c’est pour faire du tourisme ?

Mais qu’est-ce que Solidaires ? C’est une « union professionnelle qui rassemble des organisations syndicales » (p. 9) depuis 1998, mais dont l’origine se situe dans l’apparition d’un groupe des Dix, en 1981. En 1989, SUD-PTT le rejoint puis, à sa suite, d’autres syndicats SUD. L’Union syndicale Groupe des Dix est constituée neuf ans plus tard, et le G10 devient Solidaires en 2001. Dans ce même élan fédérateur, des liens ne cessent de s’établir avec des syndicats étrangers. C’est sur cette base qu’est fondée en 2013 un Réseau syndical international de solidarité et de luttes, avec plus de soixantaine d’organisations. Enfin, vingt après la création du G10, Solidaires déménage rue Grange-aux-Belles, à Paris.

Solidaires a une place originale parmi les structures syndicales françaises, ce que l’on pourrait dire de chacune d’entre elles. Mais on note une attention particulière depuis l’origine à des problèmes qui pourraient sembler en marge de l’activité habituelle d’un syndicat : celui des sans-papiers (avec le soutien à ceux de l’église Saint-Bernard) en est un exemple, mais la sensibilité aux rapports hommes-femmes en est un autre. On retrouve Solidaires aux côtés des plus démunis (avec le DAL, par exemple), des zadistes (à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs). Cette démarche distingue cette union d’autres organisations, beaucoup plus centrées sur la défense des intérêts de leurs adhérents. En même temps, la critique a beau jeu de dénoncer ce qui peut ressembler à une dispersion ; on pourra cependant y voir une ouverture d’esprit qui est une source d’enrichissement pour la lutte syndicale, et un moyen d’être en prise avec les véritables préoccupations de la société. Car Solidaires est aussi une organisation qui se fait remarquer par un certain radicalisme dans ses actions et ses positions, ce qui n’exclue en rien des rapprochements avec d’autres organisations. Les auteurs insistent cependant sur le fait que chacune a une histoire et des valeurs spécifiques qui influent sur les formes de lutte et les objets défendus. Et on trouvera d’ailleurs des points communs entre Solidaires et d’autres syndicats.

Découvrir Solidaires constitue ainsi un excellent point de départ pour comprendre le mouvement social contemporain.

Jean-Yves Le Naour (sc.), Iñaki Holgado et Marko (ill.), Aretha Battistutta (coul.), <i>Le réseau Comète. La ligne d'évasion des pilotes alliés</i>, Bamboo, coll. « Grand Angle », 56 p., 31 mai 2023. ISBN 978 2 8189 9395 8

Présentation de l'éditeur . « Des centaines de résistants de « l’armée des ombres », discrets, silencieux, un « ordre de la nuit » fait...

-

Présentation de l'éditeur . « Des centaines de résistants de « l’armée des ombres », discrets, silencieux, un « ordre de la nuit » fait...

-

Florence Dosse, Les Héritiers du silence. Enfants d’appelés en Algérie , Stock, coll. « Un ordre d'idées », 282 pages, 25 janvier 2012, ...

-

L'Art « Qu’est-ce que l’art ? Tout le monde peut-il être un artiste ? Une œuvre d’art peut-elle être immorale ? ». ISBN 979-10-358-20...