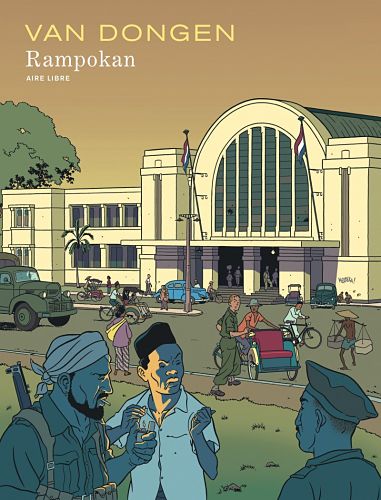

Propos de l’éditeur

(extraits). « 1946. Les Pays-Bas, chassés d’Indonésie par l’invasion

japonaise, ne reconnaissent pas la déclaration d’indépendance et

cherchent à reprendre le contrôle de leur colonie. L’intervention de

l’armée de métier coloniale ne suffisant pas, un contingent de conscrits

est appelé pour combattre les « terroristes ». Johan Knevel, lui, se

porte volontaire. Sa seule motivation est affective : savoir ce qu’est

devenue sa nourrice indonésienne. Faute de retrouver le paradis de

l’enfance perdue, il sera confronté aux complexités de l’époque ».

Il y a quelques années, Peter Van Dongen avait livré une première édition de Rampokan en deux tomes : Java (1998), et Celebes (2004). Les voici réunis en un seul volume, cette fois-ci en couleurs, mais le chapitrage respecte l’édition originale.

Comme l’indique

la présentation ci-dessus, le contexte retenu est celui de la guerre

d’indépendance en Indonésie, qu’ont connu son père, Néerlandais, et sa

mère, Indonésienne. Sans être autobiographique, des souvenirs familiaux

ont évidemment servi à la constitution de cette relation. Un dossier

permettra d’en savoir davantage, mêlant des photographies à des

témoignages, mais aussi à des esquisses de Peter Van Dongen.

L’album s’ouvre

sur son retour, soit trois cents ans après la conquête coloniale. Les

Japonais ont fui l’archipel, non sans avoir propagé le « virus

nationaliste ». Depuis, les tentatives de réappropriation néerlandaises

se heurtent à des embuscades et des attentats. Le gouvernement fait

appel à des conscrits métropolitains pour rétablir son autorité, par la

violence, l’armée s’appuyant sur des supplétifs indonésiens.

Le personnage

principal est ici Johan Knevel, né aux Célèbes en 1922. Parti aux

Pays-Bas, il y a été bloqué pendant toute la durée de la guerre, et il

revient aux Indes néerlandaises en octobre 1946 avec plusieurs

compatriotes. En remettant les pieds dans l’archipel, c’est un univers

bouleversé qu’il trouve, et surtout beaucoup plus complexe que sa vision

d’enfant lui avait imprimé dans sa mémoire. Consécutivement, c’est à

ses souvenirs qu’il va se trouver confronté, notamment à celui de Ninih,

qui l’a pratiquement élevé. On suit alors Johan Knevel dans son

périple, guidé par le journal qu’il tient. Toute la force du récit tient

à ce personnage hybride, dont on ressent le trouble qui l’agite. Il est

de nationalité néerlandaise et Européen, mais il a été élevé avec des

éléments de la culture des Célèbes. C’est aussi son enfance qui est

opposée à l’adulte qu’il est devenu, les six années de sa présence aux

Pays-Bas marquant une césure nette dans son évolution. Johan Knevel est

une synthèse entre un monde qui a presque disparu, à l’image de son

enfance, auquel il s’accroche néanmoins, et un autre qui émerge dans la

douleur.

Dès les premières pages, Rampokan

nous renvoie à notre imaginaire concernant l’Indochine. On y retrouve

toute l’ambiguïté des relations entre colonisés et colonisateurs, entre

colonisés (selon leurs intérêts et leur position sociale),

métropolitains et Européens implantés de longue date (même si

l’occupation française est beaucoup plus récente qu’en Indonésie). On a

également toute la violence du conflit qui oppose à l’armée de

reconquête aux nationalistes, dynamisés par le slogan japonais de

« L’Asie aux asiatiques ». Mais Rampoken nous ramène aussi au

contexte algérien, en particulier, en tant que colonie de peuplement,

avec une implantation européenne établie sur une durée relativement

longue (cent cinquante ans) et une rupture dans la douleur avec la

guerre d’indépendance et l’exode des « Pieds noirs », porteurs d’une

culture mixte originale.

Le style

graphique de Peter Van Dongen évoque fortement le trait d’Edgar P.

Jacobs (et de ses successeurs) que l’on trouve dans la série des Blake et Mortimer,

depuis 1947. De fait, le premier est l’auteur de l’une des suites de la

série, avec « La Vallée des Immortels » (deux volumes, l’un paru en

novembre 2018, l’autre à venir). Il rappelle également la mythique

« ligne claire » belge, qui contribue à apporter un côté désuet au

récit, non sans satisfaction pour le lecteur.

On pourra

peut-être avoir quelques difficultés à entrer dans une histoire qui

éprouve nos marques culturels. Le cadre géographique n’est pas familier

aux Français ; le contexte historique est désormais relégué bien loin de

nous, à deux ou trois générations. Pourtant, on se laisse emporter dans

un univers dans lequel on trouve peu à peu des repères, avec les

analogies que l’on pourra faire.

Enfin, on ne peut que saisir l’occasion de lire Rampokan pour aller visiter l’excellent et très riche Tropenmuseeum

d’Amsterdam, dont les collections ne concernent d’ailleurs pas que les

anciennes Indes néerlandaises, mais aussi les autres territoires

conquis.