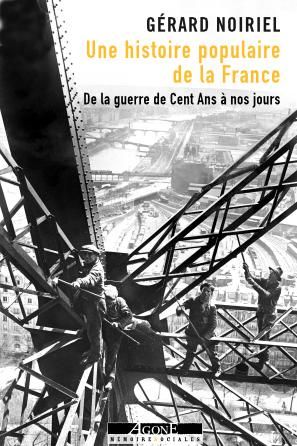

La France, c’est ici l’ensemble des territoires

(colonies comprises) qui ont été placés, à un moment ou un autre, sous

la coupe de l’État français. Dans cette somme, l’auteur a voulu éclairer

la place et le rôle du peuple dans tous les grands événements et les

grandes luttes qui ont scandé son histoire depuis la fin du Moyen Âge :

les guerres, l’affirmation de l’État, les révoltes et les révolutions,

les mutations économiques et les crises, l’esclavage et la colonisation,

les migrations, les questions sociale et nationale.

Extraits de l’introduction. «

L’ambition ultime de cette Histoire populaire de la France est d’aider

les lecteurs non seulement à penser par eux-mêmes, mais à se rendre

étrangers à eux-mêmes, car c’est le meilleur moyen de ne pas se laisser

enfermer dans les logiques identitaires. »

« La démarche

historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels

nous sommes confrontés aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, dans

cette histoire populaire de la France, j’ai privilégié les questions qui

sont au centre de notre actualité, comme les transformations du

travail, les migrations, la protection sociale, la crise des partis

politiques, le déclin du mouvement ouvrier, la montée des revendications

identitaires. Le but étant de mettre cette vaste réflexion à la

disposition du plus large public, j’ai adopté la forme du récit en

m’efforçant de présenter sous une forme simple des questions parfois

très compliquées. »

« Pour moi, le “populaire” ne se confond pas

avec les “classes populaires”. L’identité collective des classes

populaires a été en partie fabriquée par les dominants et, inversement,

les formes de résistance développées au cours du temps par “ceux d’en

bas” ont joué un rôle majeur dans les bouleversements de notre histoire

commune. Cette perspective m’a conduit à débuter cette histoire de

France à la fin du Moyen Âge, c’est-à-dire au moment où l’État

monarchique s’est imposé. Appréhendé sous cet angle, le “peuple

français” désigne l’ensemble des individus qui ont été liés entre eux

parce qu’ils ont été placés sous la dépendance de ce pouvoir souverain,

d’abord comme sujets puis comme citoyens. »

« Ce qui permet

d’affirmer le caractère « populaire » de l’histoire de France, c’est le

lien social, c’est-à-dire les relations qui se sont nouées au cours du

temps entre des millions d’individus assujettis à un même État depuis le

XV e siècle, et grâce auxquelles a pu se construire un « nous »

Français. Les classes supérieures et moyennes ont été dans l’obligation

de tenir compte des activités, des points de vue, des initiatives, des

résistances, propres aux classes populaires, afin de mettre en œuvre des

formes de développement autres que celles qu’elles avaient imaginées au

départ. Et réciproquement, les représentations du peuple français que

les élites ont construites au cours du temps, les politiques qu’elles

ont conduites, ont profondément affecté l’identité, les projets, les

rêves et les cauchemars des individus appartenant aux classes

populaires ».