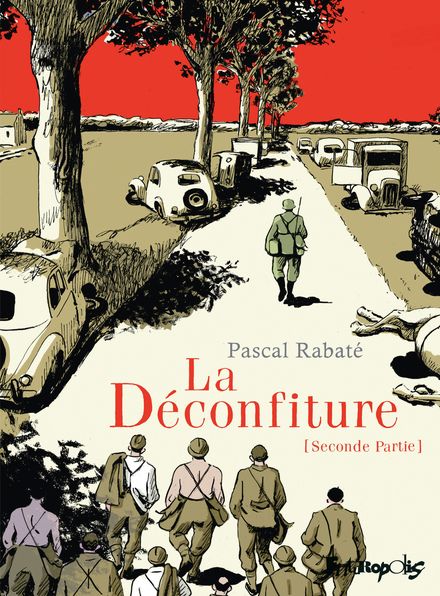

Pascal Rabaté, La Déconfiture, seconde partie, Futuropolis, 8 février 2018, 120 p., 20 €. ISBN : 9782754823128

Présentation de l’auteur. « Juin 1940. Videgrain, soldat du 11e régiment, est sur les routes…

Les Allemands ont enfoncé tous les fronts, c’est la débâcle. Les Stukas

viennent faire des incursions meurtrières sur les colonnes de réfugiés

qui fuient l’avancée allemande. Videgrain, qui a été séparé de son

régiment, le rejoint à temps pour être fait prisonnier par l’armée

allemande avec tous ses camarades. Au fil du chemin qui les emmène vers

leur camp de détention,

leur nombre s’accroît de jour en jour, confirmant l’étendue de la

défaite française. Videgrain, son copain Marty et quelques autres

soldats, veulent profiter de la pagaille créée par cette colonne de

prisonniers qui s’étire de plus en plus, pour s’évader…

Juin 1940. C’est la débâcle de l’armée française et l’exode pour de nombreux civils. À travers le destin d’un simple bidasse, Rabaté signe, 18 ans après Ibicus, un grand récit en deux parties sur une période trouble où tous les repères quotidiens ont sauté… ».

Je n’ai pas encore pu lire la première partie de La Déconfiture,

paru en août 2016 . Un bien, un mal ? Je ne le saurai qu’au moment

d’avoir le volume entre les mains. Dans celui-ci on suit Amédée

Videgrain, dans une colonne de prisonniers qui se dirige vers

l’Allemagne, comme un mille-pattes, une chenille qui grossit au fur et à

mesure de sa progression, sans qu’il y ait « de chances qu’elle

devienne papillon » (p. 8). Par un dessin au trait noir fin, Pascal

Rabaté propose trois plans d’approche : les prisonniers,

principalement ; leurs gardiens allemands, à distance ; les civils.

Des premiers, il nous donne à entendre les préoccupations, la première

tenant à l’alimentation. Il nous livre aussi leurs interrogations sur

leur projection dans des événements qui dépassent leur entendement.

Ainsi ce comptable qui n’est jamais sorti de Loche, qui remplissait sa

vie « de petits riens » ; « et puis patatras… V’là tout ça qui me me

tombe sur la gueule, ma vie toute remplie d’un coup par un truc trop

grand pour moi » (p. 9). Ce sont aussi les rumeurs qui circulent, et qui

ont prise sur les hommes désorientés et isolés : « il paraît qu’ils

tirent sur les fuyards » ; « il paraît que l’armée avait de bons

stratèges » (p. 17-18). Et la hiérarchie qui se reforme : « Debout, il

faut reprendre la route ! Ordre des Allemands » […]. « Il n’aura pas

fallu longtemps à certains pour trouver de nouveaux maîtres » ; « Je ne

fais qu’obéir aux ordres » ; « C’est ça, oui : t’es un bon chien » (p.

27).

Mais ce sont aussi les travers humains qui réapparaissent, pour peu

qu’ils aient réellement disparus. L’échelle du grenier dans lequel on a

trouvé refuge (p. 48), qu’on a soigneusement enlevée ; les poches du

voisin qu’on vide (p. 65)… Et la mise à l’écart des « moricauds » (p.

43), sordide imitation du racisme montré par certains Allemands.

De ces derniers, on ne voit pas le visage, caché par une casquette ou un

casque. On n’entend que les ordres, les menaces. On ne voit que la

brutalité, les coups qui pleuvent sur le petit comptable qui décide de

s’arrêter là, et qui s’oppose peut-être pour la première fois de sa vie

(« je ne bougerai pas ! »), ou sur le sous-officier qui proteste contre

le mauvais traitement infligé à un Sénégalais (p. 68 à 71). On mesure

aussi leur cynisme : « Je n’ai rien à faire de la convention de Genève ;

nous avons gagné ; vous avez perdu. Nous commandons, vous obéissez… » ;

« Nous fournissons les morts… Vous, vous les enterrez » (p. 70-71).

Et autour de ces soldats, les civils. On croise ainsi un charroi rempli

de chaises qui remonte vers Roubaix. Des villageois déposent des paniers

de vivres à l’approche de la colonne (p. 40). On en voit qui refuse

d’ouvrir à des évadés, recueillis tout de même par d’autres, sans que

les discriminations soient oubliées pour autant.

Le dessin reste sobre, sans couleurs autre que le noir, et il est

très soigné. Le décor n’est pas présent dans toutes les planches :

l’attention du lecteur est concentrée sur les hommes. Ne manquent

peut-être que les débris matériels des armées en déroute, les ruines,

qui auraient pu alors accentuer le sentiment de déconfiture.

De la même façon, Pascal Rabaté ne verse pas dans la facilité d’une

langue anachronique. Il a puisé à des bonnes sources littéraires et

autobiographiques (p.118). On est étonné de ne pas lire le nom de

Jacques Perret et de son Caporal épinglé (Gallimard, 1947),

notamment pour les planches qui traitent des tentatives d’évasion. Mais

on retrouve bien Robert Merle et son Week-end à Zuydcoote

(Gallimard, 1949), en particulier pour l’épisode de l’accueil des

fuyards. Les paroles échangées rappellent les propos que les

protagonistes de ces deux ouvrages (mis en scène au cinéma un peu plus

tard) pouvaient d’échanger, avec la même verve et la même truculence

(comme on a pu le lire avec les citations plus haut) qui aident à

comprendre ce que les hommes ressentent réellement, sans détours, dans

une langue simple, mais franche.

La situation rappelle également les deux volumes que Jacques Tardi [1] a consacré à son père, engagé lui aussi dans la campagne de France, prisonnier, et qui a erré dans une Allemagne en ruines. Une relecture de ces albums s’avère tout à fait opportune.

Notes

[1] Jacques Tardi, Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, Casterman

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de me faire part de vos remarques…